Yin und Yang

Yin und Yang sind Begriffe aus der chinesischen Philosophie und Weltanschauung, die die beiden gegensätzlichen Grundprinzipien des Universums beschreiben. Diese dualen Kräfte finden sich in allem, was existiert, von den kleinsten Teilchen bis zu den größten Strukturen des Universums.

Ein wichtiger Aspekt der Yin-Yang-Philosophie ist die Vorstellung, dass sich alles in einem ständigen Wandel und Fluss befindet. Yin und Yang sind keine statischen Kräfte, sondern interagieren miteinander.

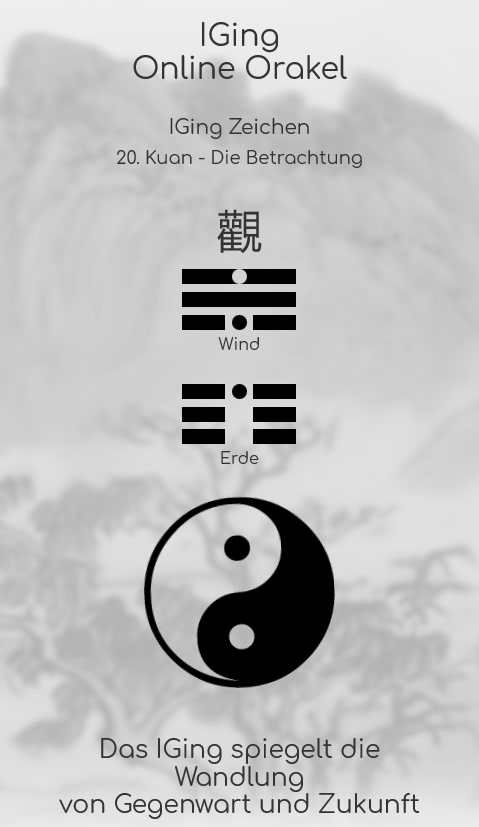

Das Yin-Yang-Symbol ☯, das aus einem Kreis mit einem schwarzen und einem weißen Halbkreis besteht, drückt dieses Gleichgewicht aus und zeigt, dass die beiden Kräfte ineinander greifen und zusammenarbeiten müssen, um ein harmonisches Gleichgewicht zu schaffen.

Früheste Belege

Die Zeichen finden sich im Yijing aus der Zeit der Westlichen Zhou-Dynastie. Dort haben sie nur eine alltägliche Bedeutung. Die Interpretation des “Buchs der Wandlungen” mit Hilfe einer entwickelten Yin-Yang-Lehre ist wesentlich jünger als das Yijing. Im daoistischen Zhuangzi lässt sich die Entwicklung der beiden Wörter vom alltäglichen Gebrauch zu einem umfassenderen Verständnis als polare Naturkräfte bis hin zu Yin und Yang als Ursprung aller Dinge ablesen.

Daneben gibt es auch Versuche, die Grundbedeutung der Zeichen als “das Männliche” und “das Weibliche” zu verstehen. Für den volkstümlichen, nicht-philosophischen Zeichengebrauch bietet das Shijing “Buch der Liede” Belege.

Bedeutung

Es ist schwierig, die beiden Begriffe Yin und Yang genau zu definieren, da sie in der klassischen Literatur für die unterschiedlichsten Dinge verwendet werden und es auch dort keine genaue Definition gibt.

Am einfachsten lassen sich die beiden Begriffe noch bei ihrer ersten historischen Erwähnung im I Ging beschreiben. Dort werden Yang und Yin mit den Adjektiven stark und schwach, gleich und ungleich sowie männlich und weiblich in Verbindung gebracht. Später verallgemeinerte sich dies zu der Vorstellung, dass Yin und Yang die Begriffe für das Weibliche und das Männliche sind, und noch allgemeiner für die Polarität an sich.

Eine Beschränkung auf die Bedeutungsaspekte weiblich und männlich greift zu kurz, da Yin und Yang für weitaus mehr Begriffspaare verwendet werden können. Vielmehr stehen die beiden Begriffe für ein Gegensatzpaar, das den Begriffen “gebend” und “empfangend” bzw. “aktiv” und “passiv” entspricht. Yin steht dann für passiv und Yang für aktiv.

Das Verhältnis von Yin und Yang ist ein relativer Gegensatz rhythmischer Art, der zwischen zwei rivalisierenden, aber zusammengehörigen Gruppen besteht, die sich ergänzen und abwechselnd in den Vordergrund treten“.

Yin und Yang als Prinzipien der Wandlung

Yin und Yang bezeichnen “Gegensätze” in ihrer wechselseitigen Bezogenheit als eine Gesamtheit, einen ewigen Kreislauf. Daher können sie zur Erklärung von Wandlungsvorgängen und Prozessen und zur Darstellung der gegenseitigen Begrenzung und Wiederkehr von Dingen benutzt werden. Yin und Yang steigen und sinken immer abwechselnd. Nach einer Hochphase des Yang folgt zwingend ein Absinken von Yang und ein Ansteigen von Yin und umgekehrt

Das Urprinzip bewegt sich und erzeugt Yang. Wenn die Bewegung ihr Ende erreicht, so wird sie still, und diese Stille erzeugt Yin. Wenn diese Stille ihr Ende erreicht, dann geht sie wieder in Bewegung über.”

Diese Vorstellung gehört zu einer volkstümlichen beziehungsweise für das Volk bestimmten Ethik des Mittelmaßes: So sollte das Volk in guten Zeiten nicht überschwänglich agieren und z.B. eine gute Ernte für schlechte Zeiten lagern. In schlechten Zeiten sollte im Volk Hoffnung erweckt werden, dass nach der Yin-Yang-Lehre nach diesen schlechten Zeiten auch zwingend wieder gute folgen werden.

Die Wandlung von Yin und Yang stellt neben diesen Handlungsweisungen nach den altertümlichen Astronomen auch noch den Grund dar, warum Naturereignisse so ablaufen, wie sie ablaufen, aber auch warum diese Naturereignisse zu einem bestimmten Sozialverhalten führen.

So sind Yin und Yang und deren Wandlung sowohl der Grund für den Wandel der Jahreszeiten wie für das Verhalten der Menschen, die sich an dem Wechsel der Jahreszeiten ausrichten. Yin und Yang können nicht gleichzeitig ansteigen oder absinken. Wenn Yang sich vergrößert, verringert sich Yin und umgekehrt.

Das Yin-Yang-Symbol

Das Yin-Yang-Symbol ist in China erst seit dem 11. Jahrhundert bezeugt. In den ersten Jahrhunderten seiner Verwendung hatte es unterschiedliche Formen; oft waren es konzentrische Kreise. Die heute verbreitete Form entstand erst in der Zeit der Ming-Dynastie. In den beiden Schriftzeichen von Yin und Yang sind eine sich zusammenballende Wolke, sowie eine aufgehende Sonne zu erkennen.

Äußerlich ähnliche Symbole wurden in Europa schon in der Spätantike im römischen Heer verwendet, doch besteht keinerlei historischer oder inhaltlicher Zusammenhang mit dem chinesischen Symbol und dessen Bedeutung und Verwendung.

Quelle: Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Yin_und_Yang) überarbeitete Verion